こんにちは!

薬膳ライフアドバイザーのchikaです。

先にお知らせです。

昨日から【冬のゆる薬膳講座】の募集を始めました。

レシピつきですぐに実践できるし、基本の考え方を解説にしっかり詰め込んでいます。

雑誌感覚で楽しく読めるので、ぜひお気軽にお申し込みください^^

お申し込みはこちら

では本題へ。

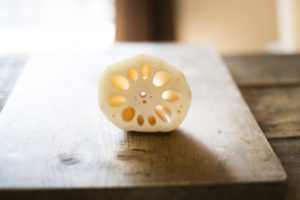

先日、「れんこんの効能」を記事にしていました。

調べてまとめる作業って、実は私も学びになっています。

「そんな効能もあったのね!!」と改めて気づくことも多いんです。

れんこんの回でひとつ学びになったのは、「養血生肌」という効能でした。

血を補って、潰瘍の傷口をふさいでくれるという意味です。

そんな時、私のお口に口内炎が…。

同じタイミングで長男も口内炎で悩んでいました。

家族で食べ過ぎですかね。笑

で、その時に思ったんです。

「もしかして、れんこんが口内炎に効くのでは?」と。

結論からいうと、私の口内炎は1日できれいになくなりました!

長男は翌日も残っていましたが、数日後には何もいわなくなってましたね。

なぜれんこんが口内炎にいいと思ったのか?

そこには私なりの考察があったのです。笑

ということで、今回は私の薬膳脳内をご覧いただければと思います。笑

口内炎って中医学的にみるとなんなのか、なぜれんこんが口内炎に効くと思ったのか。

薬膳辞典に「口内炎に効く」と書かれていなくても、こうやって応用して考えることができるんです。

よかったら読み進めてみてください^^

そもそも口内炎ってなんだ?

辞書によると、口内炎とは「口腔粘膜の炎症の総称」と書かれてあります。

つまり炎症のひとつなんですね。

「炎」という文字でわかるように、口内炎は熱を持っている症状。

モノの状態にもよりますが、中医学的で口内炎は「熱」の症状だと考えます。

原因はさまざまですが、胃腸が疲れていたり、ストレスを感じていたり、体の潤いが不足すると起こるよう。

例えば睡眠不足も、体の潤いを消耗する原因となります。

特に「心に舌に通じる」「脾は口に通じる」と言われるので、お口の症状は五臓の心(しん)や脾の状態がよく現れる場所でもあります。

れんこんの性質をおさらいしよう

まず特徴的なのは、れんこんが「寒性」ということです。

つまり、かなり体を冷やす性質があるということ。

さらにさらに帰経(きけい)をみてみると、心や脾に入ることがわかります。

帰経とは、どの臓腑に入りやすいかを示したものです。

加えてれんこんには、血を補って傷口を治す働きもある…。

ストレスで熱化した心や、食べ過ぎで熱化した脾を冷ますことができるし、睡眠不足で血が不足してたらそれも補ってくれる。

さらに傷口も直してくれる…。

こ、これは口内炎にぴったりやないか〜!と思ったわけです。

わかりますかね、私の脳内。笑

れんこんをたっぷり食べてみた。

ということでこの日は、れんこんをたっぷり使った料理を作りました。

揚げ物…というところが多少気になりますが(笑)、豚肉と合わせて甘酢あんでいただきました!

白ごまもたっぷりふって、秋の潤い薬膳にもなりますね^^

この日は長芋のグラタンも作ったりして、なかなかヘビーな料理だったにも関わらず、口内炎がす〜っと消えたので不思議でした。

ということで、たまたま学んだこととリンクして、より理解が強固なものになりました。

こうやって発見があったり、効果を感じたりすると、「薬膳って、たのし〜!!!!」となります。笑

わからなくてもがいていても大丈夫。本当にひとつずつです。

一個わかったら「楽しい!」という感覚を積み重ねて、薬膳の学びを楽しんでいきましょ〜。

ということで、れんこんが口内炎に効くのかレポでした!笑

それでは!

\近日募集予定の講座/

\LINEでレシピプレゼント中!!/

薬膳コラムやレッスンのお得情報など、

公式LINEでしか得られない情報を配信しています!!

登録はこちらより

こっそりメルマガ始めました!笑

『\家族のごはんを作る人が知っておきたい/正しい食のコト』

女性はいろんなステージで「食と健康」を意識するようになります。

しかし、何から学べばいいのか、どこで情報を得ればいいかわからないものです。

ここでは、「1分で読めるコラム」をステップメール式に毎朝5時にお届けします!

365日、毎日お届け予定です!!

➡︎登録はこちらより

コメント